精彩

导读

+

第二次世界大战以后,在泛非主义指导下,获得政治独立的非洲国家力图打破西方法治的话语垄断,他们通过非洲统一组织和非洲联盟等一体化机构,积极参与国际法的编纂和修改。他们在创设和发展国际法规范方面的坚持不懈努力,使带有“非洲个性”的法律方案在国际法律舞台上越来越有影响力。

泛非主义在国际舞台上已不仅仅是一种倡议、一种号召,而是一种卓有成效的法律策略和法律行动。

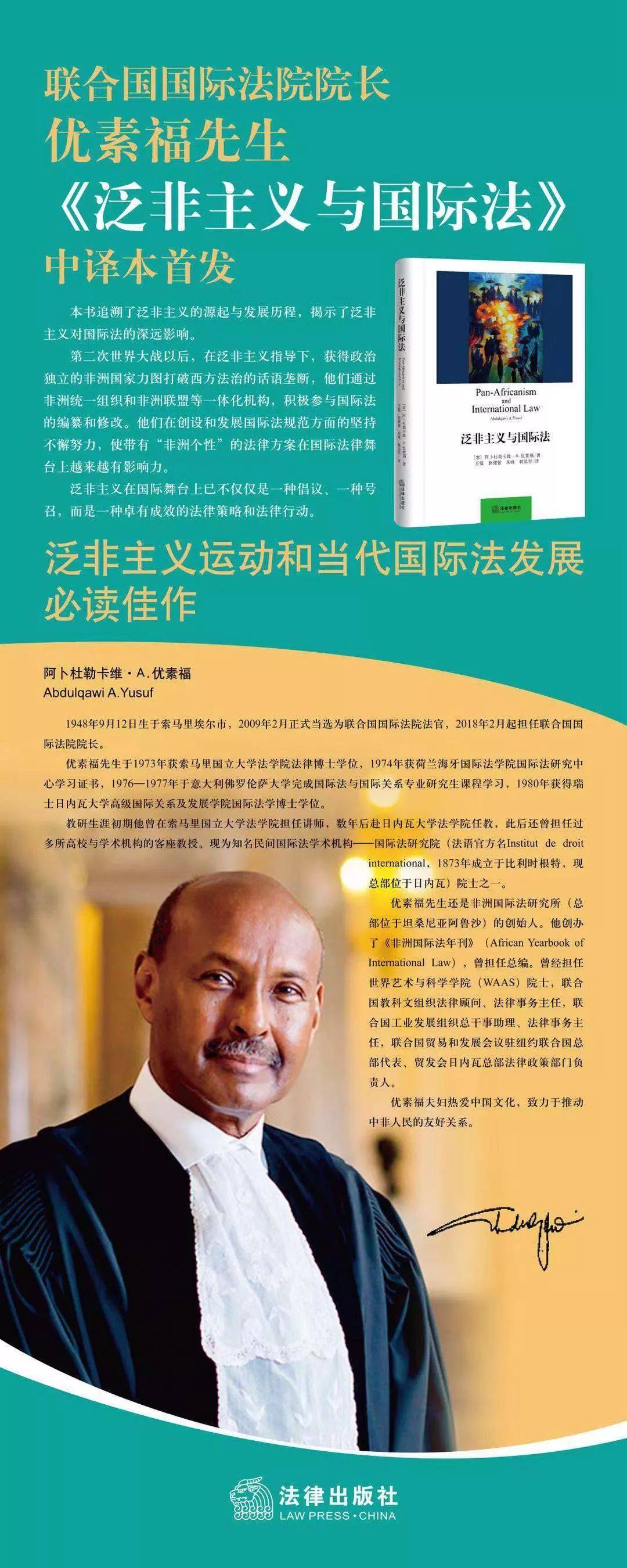

2019年7月30日,中国—非洲法律论坛在北京外国语大学顺利召开,国际法院院长阿卜杜勒卡维·A. 优素福出席会议,法律出版社有限公司作为其著作《泛非主义与国际法》中文版的出品单位主持并参与了新书发布会环节。

出席本次中非论坛的还有最高人民法院副院长罗东川大法官、外交部非洲司李翀副司长、北京外国语大学副校长罗德忠副教授、北京外国语大学法学院书记米良教授、非洲联盟法律顾问Amb Dr. Namira Negm女士等中外领导和知名学者。

《泛非主义与国际法》这项研究基于作者在2012年夏天在海牙国际法学院举办的一系列讲座,讲述了泛非主义与国际法之间的关系。出于种种原因,作者选择把重点放在泛非主义和国际法的关系而不是非洲和国际法的关系上。第一,泛非主义象征着非洲大陆与外部世界的统一。第二,可以通过泛非主义考察所有非洲国家(而不是个别国家)针对国际法采取的活动、实践和态度。第三,在新的非洲国家崛起之前,泛非主义就已通过争取非洲人民的人权、解放、独立和国家地位的斗争与“国际法”产生了接触。第四,非洲国家正是通过1963年以来相继建立的泛非组织——非洲统一组织和非洲联盟(以下简称“非盟”——译者注)——开始对其独立后的几十年里的国际法发展施加影响,并建立了适用于非洲内部关系的规范性体系,目的是实现非洲大陆人民的政治、社会、经济夙愿。

最重要的是,泛非主义提供了一种独特的有利视角来研究非洲与国际法的接触:第一,这块大陆上的政治实体被排除在欧洲中心论版本的国际法的适用范围之外,该国际法只应用于自诩的“文明国家”俱乐部;第二,非洲国家作为国际法主体的兴起,能够影响和促进普遍国际规范法律体系的发展;第三,泛非组织(非洲统一组织和非盟)成员的集体行动,产生了适用于非洲内部关系的创新原则和规则,这些原则和规则或者超越了全球性规则的范围,或者通过扩大它们的范围对自身作出了补充。

本研究的目的是概述和分析泛非主义不同阶段的发展历程,从由参与争取非洲大陆人民解放斗争的个人和团体组织的侨民运动,到致力于促进非洲统一的独立国家集团和政府间组织——它们基于泛非主义的观念和愿景,通过社会、经济和政治一体化计划推进非洲统一。

泛非主义的根源可以追溯到非洲人和非洲人后裔对艾梅·切塞尔(Aimé Césaire)所称的“殖民地、半殖民地或准殖民地局势影响”的反抗。奴隶制的经历也是一个重要因素,它有助于培育泛非运动所基于的团结和统一意识。泛非主义最初被视为一种政治、意识形态平台以及非洲人民和散居国外的非洲人后裔的一项运动,旨在动员非洲人民和非洲大陆以外的非洲人后裔为重新获得自由、人权和人类尊严而斗争,并促进他们的团结与融合。

泛非主义运动从一开始就由不同背景和来自不同社会的个人和团体组织参与——从加勒比海岛屿到非洲,从美国到欧洲——但他们具有共同的经历和愿景。泛非主义是当今国际民间社会组织的先驱,其目标不仅是实现非洲人民的团结与统一,而且旨在发起一场国际性运动,以确保非洲人民和非洲大陆以外的非洲人后裔的人权和人格尊严得到尊重。

20世纪初期,正是这种争取人权和人类尊严的斗争塑造了泛非主义与国际法之间的初步关系。在19世纪的欧洲,国际法以欧洲中心论公法为框架,仅适用于“基督教国家”,后来适用于“文明国家”。这对非欧洲文明是一种事实上的歧视,并将争夺非洲殖民地的行为正当化。在20世纪前20年,泛非运动动员国际社会承认自决权并对非洲人民的人权加以法律保护,这种诉求不符合当时“国际法”的普遍理论和原则。当时的“国际法”不仅将非洲人民及其国家排除在外,而且欧洲大国利用它为殖民统治非洲人民、占领非洲人民土地的行为辩护。这当然不是我们今天所熟悉的国际法,而是一种基于欧洲所形成的国际规范体系概念的欧洲中心论版本,该体系的真名是“欧洲公法”(拉丁文jus publicum Europaeum,英文public law of Europe——译者注)。

我们讨论了泛非主义与“欧洲公法”之间的初步交锋,在此期间,非洲人民及其国家被视为客体并被剥夺了“国际法”主体的地位。之后我们将转向泛非主义的第二阶段,在此期间,泛非主义的战场移至非洲大陆,并于20世纪50年代在第一批新独立的非洲国家中扎根。在《联合国宪章》的框架下,这些新独立的非洲国家登上国际舞台并成为具有普遍愿景的国际法主体。这标志着泛非主义与国际法之间新关系的开端。

通过与来自亚洲和拉丁美洲的其他前附属地国家的合作,新兴非洲国家利用其国际法主体地位及联合国成员资格,力求实现国际关系规范体系的变化,从而确保国际规则新加入者的利益,并实现对继承自19世纪欧洲中心论体系的习惯规范的改革与修正。他们的一些旧诉求已经在《联合国宪章》相关条款中得到了支持,其中包括人民平等权利和自决原则,这一概念对泛非主义至关重要。尽管如此,他们决心根据泛非主义的目标,让非洲大陆完全摆脱殖民统治。因此,他们的首要任务是争取联合国的支持,结束一切形式和表现的殖民主义,并宣布殖民活动违反《联合国宪章》,从而废除残余的殖民法律。然而,这并不妨碍非洲国家在编纂和发展以往属于习惯法规范的其他国际法规则方面作出贡献,如条约法、海洋法、外交和领事关系以及国家责任。本研究将对这些贡献的一些突出范例进行分析。

最后,我们将审视以国家为中心的泛非主义的发展,从1963年非洲统一组织的初创,到2001年非盟的建立,再到泛非主义与国际法的新关系。随着这些组织的建立,泛非主义的一些理念首次被纳入国际条约,作为政府间组织的基本目标。更重要的是,通过这些泛非组织,非洲国家有能力向世界其他国家传达泛非主义规范和原则所承载的理念,为一般性的国际造法作出贡献,并确定今后适用于非洲人民的规则的性质与内容。通过其组织文件及立法活动,这些泛非组织多年来一直在发展非洲公法,其中包括适用于非洲内部关系的规则、原则与惯例,也影响了世界其他地区类似规则以及普遍性规则的发展。正如本研究所示,其中一些规范与普遍国际法相比极具创新性和原创性,只有在非洲公法中才能成为具有约束力的规则或原则;而另一些规范则对普遍性国际公约所规定的法律规则和原则作了补充(如关于人权或难民保护的公约),并通过扩大其适用范围对它们加以丰富。

该非洲公法的兴起标志着泛非主义与国际法的关系进入了一个新的阶段。这并不意味着这种泛非法律体系已成为普遍国际法的一部分。正如上文所指出的,它是一种区域性法律制度,旨在满足非洲人民的具体诉求和愿望,促使非洲国家根据泛非主义理念促进团结统一,以便规范非洲国家之间的关系。但是,鉴于该区域公法的某些规则和原则具有进步性和前瞻性,不可否认,它们会催生更广泛适用的国际法律规范,从而丰富普遍国际法。

最后,由于难以更好地命名这一新的区域性法制体系,我们在整个研究过程中暂且称其为“非洲公法”。但正如本研究所示,它与19世纪的“欧洲公法”之间不存在任何关联。基于历史原因,本研究将检讨“欧洲公法”与泛非主义的最初交锋,“欧洲公法”在当时被贴上了“国际法”标签,但是它却将世界上绝大多数国家排除在外。

非常高兴本人的拙作《泛非主义与国际法》已经由北京外国语大学法学院翻译为中文。这一恰如其分的举措是由北外法学院创始院长万猛教授首倡的,本人对此不胜感激。同时特别感谢法律出版社出版本书。

自本书的英文版和法文版面世以来,非洲人民的团结统一进一步加强,进而推动了整个非洲大陆范围内泛非主义理念的发展。本书从法律的角度出发,对泛非主义的起源和发展进行了研究。非洲统一已具备具体的法律或制度特征,为此我特举两例。

第一个最明显的例子是《非洲大陆自由贸易协定》(CFTA)。它的主要目标是建立一个单一的大陆商品服务市场,促进商务人士和投资的自由流动,从而为加快建立大陆海关联盟和非洲关税同盟做好准备。2018年3月,非洲联盟55个成员国中的44个国家在卢旺达首都基加利签署了该协定。2019年4月2日,冈比亚成为第22个批准该协定的国家,为该协定自此日起30日后的正式生效铺平了道路。据联合国非洲经济委员会预测,到2022年,协定将使非洲内陆贸易额增长52%,尽管这一目标的实现将在很大程度上取决于协定在各缔约国的实际执行情况。

第二个例子是非盟于2018年1月29日通过的《非洲航天局规约》。该规约声明其旨在加强执行“非洲大陆的空间任务,确保以最佳方式获取空间数据、信息、服务和产品”。这种广泛获取具有改善农业、防止滥伐森林、改进干旱和灾害防治计划的潜力,鉴于非洲比其他大陆更容易受到气候变化的影响,这些改进会大有裨益。航天局还将促使非洲大陆的各个国家在实施空间计划的过程中进行合作,将资源利用和工作的重复性降到最低,今后空间计划的实施将保持在泛非层面。

中国法律学者、法律从业人员和法律政策制定者更好地理解泛非主义的起源、演进和现状,无疑将有助于进一步增进中国与非洲人民、中国与非洲大陆组织——非盟之间的合作。我希望,本书的中文版将有助于参与合作的各方增进了解。

当泛非主义作为一种思想和运动首次出现在世界舞台上时,非洲大陆及其政治实体被排除在欧洲版本的国际法(适用于自诩“文明国家”俱乐部的欧洲公法)适用范围之外。世界各地都存在不同的公法体系和国家间的法律实践,有的甚至比欧洲早得多。然而在19世纪,欧洲对国际法施加了霸权影响,欧洲实证主义学者创造了构成性承认和文明标准,先将其他国家和地区排除在所谓的“文明国家”俱乐部“迷人的圈子”(magic circle)之外,后又将欧洲公法概念和规则强加于世界其他地方。或许可以进一步说,他们暂时成功地将这些概念强加给他国——虽然,关键在于,欧洲公法向国际法的转变逐渐让位于国际法的普遍化(这是通过从根本上改变法律的范围和内容,进而改变国际社会的组成结构实现的)。

泛非主义在许多层面上参与并促进了国际法普遍化的进程。

第一,泛非主义质疑了欧洲公法在法律和哲学上为殖民活动正当性所作的辩护,并呼吁为非洲大陆人民提供人权保护和自决权利。泛非主义在这些方面的影响,通过联合国的一系列决议促使国际社会承认了各国人民的自决权并制定了关于人权保护的国际文件,为非洲人民的解放作出了贡献。在对当前国家间法律制度建构施加影响的过程中,泛非运动受益于全球的发展,包括拉丁美洲各共和国的独立,美国和苏联作为主要世界大国的崛起,当代亚洲各国人民争取解放和独立的斗争,两次世界大战对殖民大国的影响,以及《大西洋宪章》和《联合国宪章》的问世。

第二,泛非主义通过联合国系统为改革和修订传统国际法作出了贡献。为实现泛非主义的理想,新独立的非洲国家自发组织起来,首先在联合国内建立了非洲国家集团,然后又作为成员国缔造了非洲统一组织及其后继者非洲联盟。本研究对这些贡献当中的一些最为突出的事例作了探讨。然而,随着国际法为满足国际社会的需要而继续发展下去,非洲国家毫无疑问将继续通过泛非机构为国际法的这种发展作出贡献,使之更好地反映不同的法律传统和价值观。

第三,国际法未来多样性的一个重要表现将是区域多样性。区域组织和区域法院对国际法规则的适用、解释和创设,可能会为国际法的发展和演进提供关键推动力。这些区域论坛可以被比作联邦制度的“实验室”:实验和法律创新通常发生在权力下放层面,立法者(这里即国际立法者)与其选民会更加接近。在那里,有效的法律原则、规则以及最优实践可以在其他系统得到适用和复制,最终逐步渗透到普遍国际法的结构中。

非洲是区域立法对国际法进一步普遍化作出潜在贡献的一个极佳范例。近年来,非盟在法律创制和编纂方面发挥了重要作用。具体而言,在泛非组织(包括现已解散的非洲统一组织以及非盟)主持下缔结的众多非洲公约,和与之对应的全球性同类国际法文件相比,已经取得了相当大的进步。以非洲人民权利的保护为例,《非洲人权和民族权宪章》不仅明确地承认宪章范围内的民族权,而且将民族权拆解为自决权、自然资源权、经济权、社会与文化发展权、和平与安全权以及享有安全和健康环境的权利六项条款。这种对民族权的承认是前所未有的,更是任何其他多边人权文件都无法比拟的。此外,非洲人权和民族权委员会作为一个负责监督《非洲人权和民族权宪章》所规定的权利保护情况的准司法机构,是第一个就该宪章对“民族”加以定义,并将其适用于委员会审理的具体案件的机构。

在泛非组织主持下制定的其他创新规范,包括1969年《非洲统一组织关于非洲难民问题特定方面的公约》对难民概念的扩大,对发展权、清洁环境权以及非洲国家间缔结的条约中包含的其他集体权利的规定,以及《坎帕拉公约》(关于流离失所者)和《非洲民主、选举和治理宪章》所依据的创新原则和规则。更有意思的是,《非盟组织法》现已承认区域组织有权在涉及灭绝种族罪、危害人类罪和战争罪等特定情况下对其成员国进行武力干预。

我们有理由期待,随着这些规范的发展,由泛非主义所激发、在非洲公法框架内通过其区域机制制定的最佳惯例,将在未来影响国际法律规则的发展,从而为国际法的普遍化提供更多的动力。

《泛非主义与国际法》向中国读者展示了非洲人民在争取民族独立之路上所进行的艰苦卓绝的抗争。本书为“共进国际法”的发展、世界大家庭的凝聚提供了独特的理念,具有积极的意义。

--易显河 教育部长江学者特聘教授

本书会有助于促进中非人民之间的相互了解,构建更为紧密的中非关系。

-- Amb Sani Mohammed 非洲国际法研究院院长

The End